人材育成・社会貢献

SEEDS2024分野横断型ワークショップ「『脱炭素社会に向けた動き』をいろんな側面から考えてみる」を提供しました。

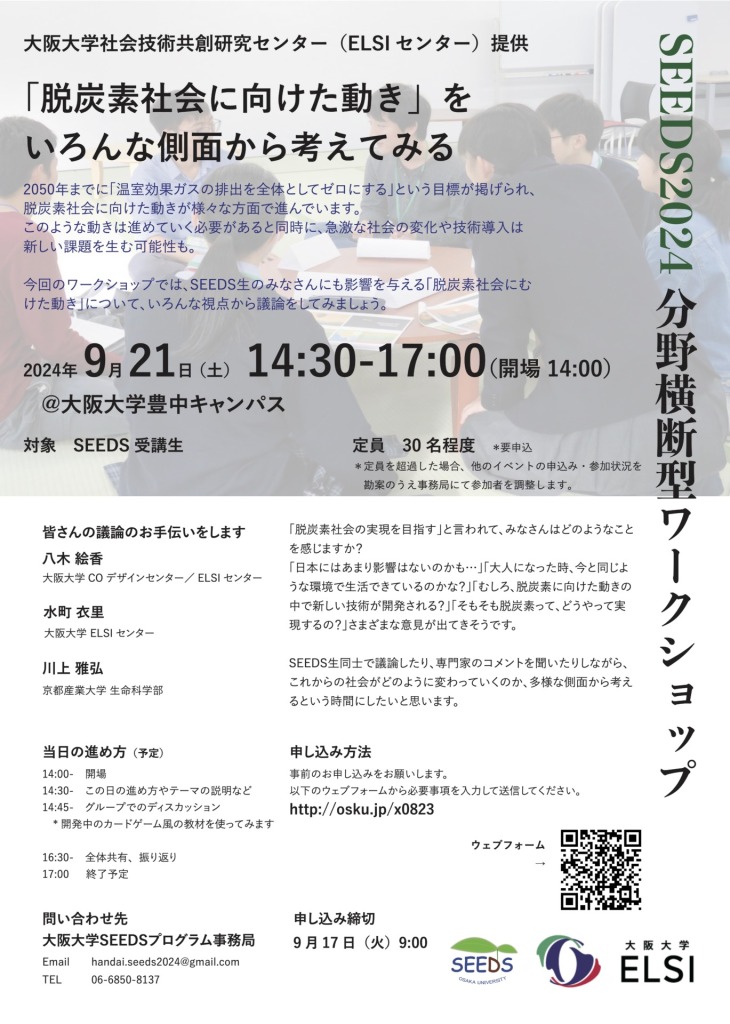

2024年9月21日(土)の午後、大阪大学SEEDSプログラムと連携し、高校生向けのワークショップを実施しました。当初は8月末に開催する予定でしたが、台風のため延期となり、この日の開催となりました。

大阪大学SEEDSプログラム(大阪大学の教育研究力を活かしたSEEDSプログラム~未来を導く傑出した人材発掘と早期育成~)は、文理の枠を超えた世界最先端の「知」にいち早く触れてみたいという意欲的な高校生向けのプログラムです。SEEDSというプログラムの愛称は、「Science & Engineering Enhanced Education for Distinguished Students」の頭文字をとったもので、多岐にわたる研究に触れてもらい自らの小さな好奇心の芽を大きく伸ばすことを目的として、2015年度より実施されています(SEEDSプログラムウェブサイトより)。

SEEDSプログラムでは、2020年度以降、人文社会系分野や産業界などとの連携を深めつつ、今までの枠を越えた高大接続事業として発展させていくことを目指しているとのこと。今年度もELSIセンターがワークショッププログラムを提供しました。SEEDS受講生から募集した高校1、2年生7人が集まりました。

大阪大学ELSIセンター提供

SEEDS2024分野横断型ワークショップ

「脱炭素社会に向けた動き」をいろんな側面から考えてみる

今回のワークショップの講師が開発に関わったカード形式のツールを使いながら、脱炭素社会にむけた動きについていろいろな立場で考えてみようというものでした。

まず、八木絵香 教授が、8月4日に実施されたSEEDS生向けの講義「新しい科学技術が社会に受け入れられるためには?」(担当:岸本充生 センター長)の内容を簡単に振り返り、なぜ今、ELSIの視点が必要なのか、などを改めて確認しました。加えて、この日扱う題材について説明されたビデオ教材「脱炭素化を考えるための視点」を視聴しました。

その上で、京都産業大学 川上雅弘 准教授から、カード形式のツールを活用するねらいや、使い方などの説明を聞き、2グループに分かれてディスカッションを進めました。今回使ったカード形式のツールは、ある課題について、立場の異なる人たちがいることを踏まえ、意見を擦り合わせていく過程を擬似的に体験しようというものです。

まずは役割分担のカードを引いて、自分がどの立場の人で話し合いを進めるのかを決めます。例えば、「持続可能社会を目指すNPOの代表」「再生可能エネルギー事業の企業に投資している投資家」「気候変動による被害を受けている桃農家」「発展途上国に住む政治家」といった役割のカードがありました。

次に、「地球の海水面が上昇している」「気象災害による貧困と移住」「屋上緑化の導入」「再生可能エネルギーの利点と欠点」といった気候変動に関する情報が説明されているカード(インフォメーションカード)セットの中から、自分が割り当てられた役割にとって関係が深いと思われる内容のカードを2枚選び、書かれている情報をグループ内で共有しました。その時、なぜ、そのカードを選んだのか、その理由を合わせて紹介しました。

グループ内で、ある程度の情報共有がなされたところで、今回議論する2つのお題が提示されました。

「景観を守る事とCO2を減らす事、どちらが大切ですか?」

「石炭資源を持つ発展途上国に、先進国が温室効果ガスの排出削減を強いることは正当ですか」

それぞれ割り当てられた役割から見える世界を想像しつつ、意見を組み立てます。

最後に、各グループでどのような議論があったのかを共有する時間も設けました。同じ役割を選んでいても、異なる意見が出ていたり、自分のグループにはいなかった立場の人の意見を聞くことができたり。

参加した高校生からは、以下のような感想が寄せられました(*読みやすくするために、実際に届いた文章に編集を加えて掲載しています)。

「自分と違う考え方を持っている人がいるということは知っていたし、違った考え方の人を勝手に仮定して考えてみることもしたことはあったけれど、実際に自分の意図しない形で違う立場に立ってみることで、これまでには考えたことがなかったことが多いのだということに気がついた。」

「役になりきることで、自分以外の考えを持つことができ、ミクロな関係、マクロな関係までイメージして話し合うことができた。キャラクターの設定にもたくさんの独特な立場があり面白かった。」

ワークショップのねらい通り、さまざまな立場の視点に立ち、考えてみるという経験ができたのではないでしょうか。