2025年9月24日、Responsible Advocacy勉強会「電動キックボードのルール整備」を開催しました。

近年注目を集める電動キックボードを対象に、ルール形成と責任あるアドボカシーのあり方を考察すべく、マイクロモビリティ推進協議会の事務局を務めるマカイラ株式会社執行役員の城譲氏を講師としてお招きしました。道路交通法改正までの経緯に加えて、自主規制の策定、安全講習会、周知・啓発活動の実施といった法改正後の活動についてもご紹介いただきました。

なお、本勉強会は、企業が社会と向き合って制度をつくる現場を記録・分析し、公共政策に関する取組みを実践的に捉え直す研究プロジェクト「Responsible Advocacy(責任あるアドボカシーの実践研究)」の一環として実施されました。

<イベント概要>

■ 開催日時:2025年9月24日(水)14:00〜15:00

■ 会場:オンライン(Zoom)

■ 対象:メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所 参画メンバーのみ

■ プログラム:

14:00〜14:05 趣旨説明

工藤 郁子(大阪大学社会技術共創研究センター 特任准教授)

14:05〜14:30 講演「電動キックボードのルール整備について」

城 譲(マカイラ株式会社 執行役員)

14:30〜14:55 全体ディスカッション

14:55〜15:00 総括コメント

岸本 充生(大阪大学社会技術共創研究センター センター長/メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所 所長)

■ 主催:メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所

はじめに、工藤郁子 特任准教授より、本勉強会の趣旨説明と講師略歴の紹介がありました。

電動キックボードは、2019年に事業者3社によるマイクロモビリティ推進協議会が設立されて新事業特例制度を活用した公道実証実験が行われた後、2022年に道路交通法が改正されて、日本でも利用が拡大しました。他方、交通事故リスクなどをめぐり、ソーシャルメディアやマスメディアでは、電動キックボードへの批判や「ロビイング」活動自体への疑問の声も見られます。そこで、マイクロモビリティ推進協議会の事務局としてルール形成に関わってきたマカイラ株式会社の城譲氏を招いて、ケーススタディを行うことにしたと説明されました。

続いて、講師である城譲氏の講演が行われました。まず、制度改正までの道のりについて時系列で紹介するだけでなく、ルール整備が必要だった背景の解説も行われました。諸外国では2017年頃から電動キックボードがパーソナルモビリティとして日常的に利用され、公共交通機関の補完など社会課題への対応も期待された一方、日本では道路交通法及び道路運送車両法の制約上「原付」として扱われたことから、海外のように気軽に利用できず、普及が進まない要因になっていたと紹介されました。

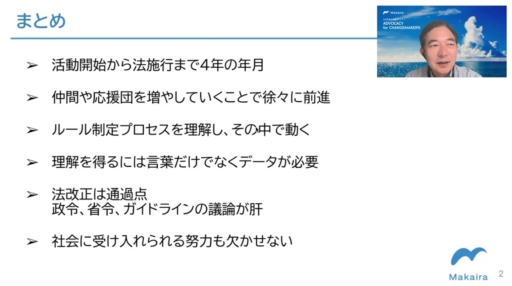

次に、電動キックボードのルール形成は、比較的早かったという印象があるかもしれないが、実際には法施行まで4年の年月がかかっていること、さらに、「法律をつくって終わり」ではなく、社会にいかに受け入れてもらえるかが重要であり、その意味では現在でも道半ばであるとのコメントがありました。加えて、理解を得るためには、言葉だけでなくデータやエビデンスが重要であるとの指摘もされました。そして、法案成立後の活動として、警察や自治体と連携した啓発・周知活動の実施などについて言及され、最後に、電動キックボードの現在として、利用状況、ユースケース、交通統計なども紹介されました。

講演後の質疑応答では、海外制度をどれくらい参考にしたのか、ステークホルダーへの働きかけにあたっての留意点、交通安全ルールテストを実施するに至った経緯などについて触れられました。

勉強会の最後には、岸本充生 所長が総括として、「今回の電動キックボードの事例には、普遍的な論点もかなり含まれていた。今後も、実務的な視点とアカデミアの視点とを合わせていく活動を続けたい。同時に、研究者として『新規技術の社会実装において必要となる、社会のルールの変更のための適切なプロセスや手法はどうあるべきか」を考えていきたいとコメントしました。

本勉強会で提示された多数の論点を踏まえ、引き続き「Responsible Advocacy」プロジェクトでは、ロビイングやルール形成の営みを、個社の利益追求だけではなく、社会に開かれた「責任あるアドボカシー」として位置付けるための視座を共有し、新しい実践の手がかりを探る研究を実施していきたいと考えています。